Elektrische Antriebseinheiten (EDUs) sind anspruchsvolle Systeme, die Elektromotoren und Getriebe kombinieren und unter anspruchsvollen thermischen Bedingungen arbeiten. Neben einer wirksamen Schmierung ist die Steuerung des thermischen Verhaltens entscheidend für die Erhaltung der Integrität der Komponenten, die Vermeidung von Überhitzung und die Gewährleistung einer optimalen Leistung im gesamten Betriebsbereich.

Eine entscheidende Herausforderung bei der Konstruktion von EDUs ist das umfassende Verständnis des gekoppelten thermischen und schmierungstechnischen Verhaltens. Während eine ordnungsgemäße Ölverteilung die Schmierung und anfängliche Wärmeabfuhr sicherstellt, erfordert die Vorhersage von Bauteiltemperaturen und die Identifizierung potenzieller thermischer Hotspots eine fortschrittliche thermische Analyse. Dies ist besonders wichtig für temperaturempfindliche Komponenten wie Wicklungen, bei denen ein Überschreiten der thermischen Grenzwerte zu Isolationsschäden und Systemausfällen führen kann.

Dieser Simulationsfall zeigt die Integration der partikelbasierten Schmierungsanalyse mit der 1D-Modellierung des thermischen Netzwerks und liefert eine vollständige thermische Charakterisierung der EDU-Leistung unter realistischen Betriebsbedingungen.

Zielsetzung: Gekoppelte Thermo-/Schmierungsanalyse

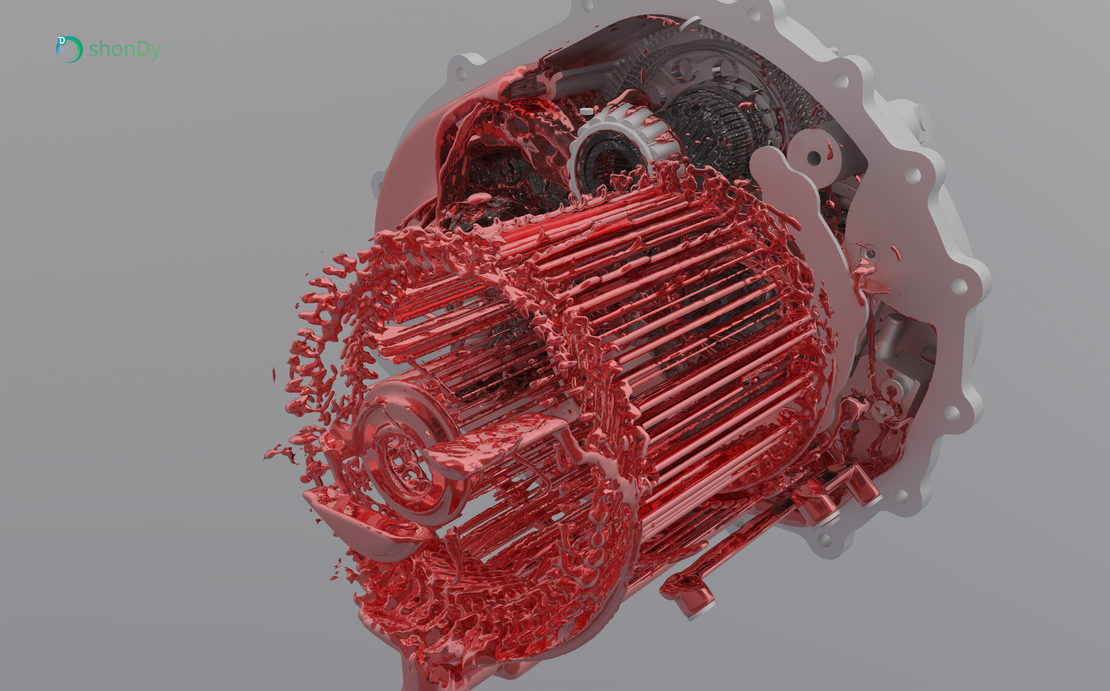

Das Hauptziel besteht darin, sowohl das thermische als auch das Schmierverhalten einer EDU durch gekoppelte Simulation zu modellieren. Dieser Ansatz kombiniert shonDy, das Wärmeübergangskoeffizienten und Ölverteilung durch partikelbasierte Schmierungsanalyse liefert, mit shonTA, das Bauteiltemperaturen durch 1D- und 3D-Thermoanalyse vorhersagt. Wir haben uns auf unserer Website bereits ausführlich mit der Ölverteilung in EDUs befasst. Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Schmierung liegt, lesen Sie bitte unsere ausführliche Fallstudie.

Durch die Verknüpfung dieser Tools liefert die Simulation umfassende Einblicke in die thermische Leistung, identifiziert kritische Temperaturbereiche und validiert die Wirksamkeit der Kühlung im gesamten EDU-System.

Fallbeschreibung

EDU-Betriebsbedingungen

Die EDU wurde unter Randbedingungen analysiert, die durch eine Motordrehzahl von 2000 U/min, eine Abtriebsdrehzahl von etwa 150 U/min, ein Gesamtölvolumen von 1,6 Litern bei einer Durchflussmenge der Welle von 12 l/min und thermische Verluste von etwa 9 kW definiert sind.

Simulations Setup

Der integrierte Ansatz kombiniert zwei sich ergänzende Instrumente. shonDy wird mit fast der gleichen Fallkonstellation verwendet, wie sie in unserer [ausführlichen Fallstudie] (/de/case-studies/edu_part2/) beschrieben ist. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Modellierung der Wärmeübertragung für definierte Oberflächen wie die Welle, den Rotor, die Wicklung und den Stator ermöglicht wurde. Dies erlaubt die Berechnung von Wärmeübergangskoeffizienten (HTCs), die dann exportiert und als Eingabedaten für shonTA bereitgestellt wurden.

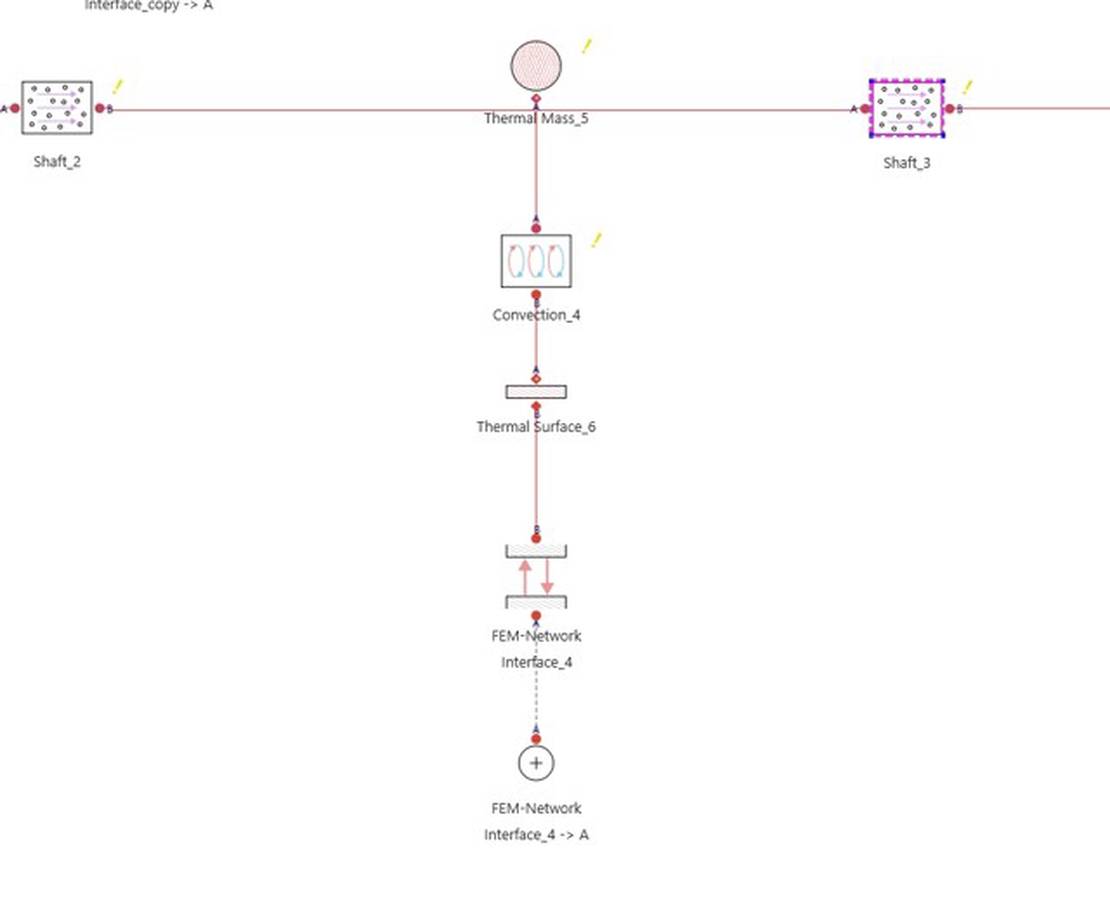

shonTA baut auf diesen Daten auf und bezieht drei verschiedene Netzwerktypen ein. Der thermische Kontaktleitwert (TCC) modelliert die Wärmeübertragung zwischen sich direkt berührenden Festkörpern, das 1D-Strömungsnetzwerk ersetzt die zeitintensive CFD für einfache Geometrien wie die Ölkanäle in der Welle, und das 1D-Wärmenetzwerk verbindet alle Komponenten durch Advektion, Leitung, Konvektion und Strahlung. In diesem Fall vereinfachte das Strömungsnetz die Kanäle durch die Welle, während das Konvektionsmodul direkt die HTC-Daten von shonDy nutzte, um ein realistisches Kühlverhalten darzustellen.

Thermische Kontaktleitfähigkeit (TCC)

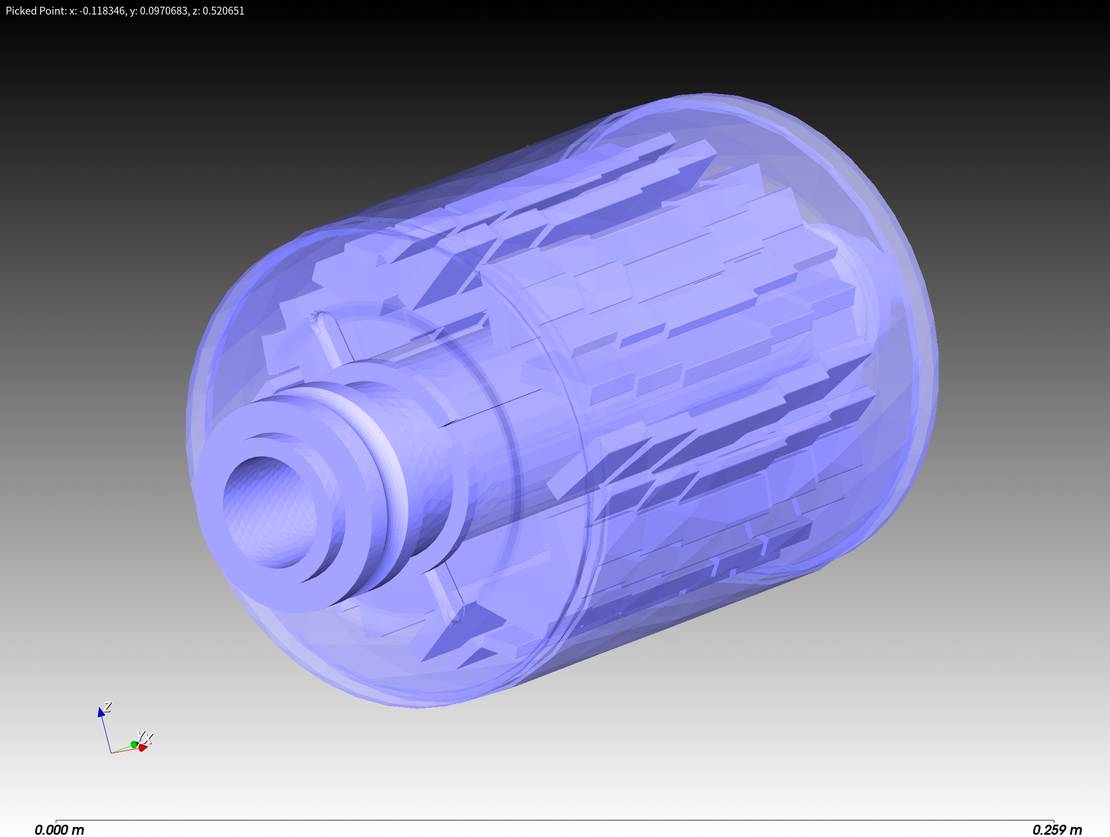

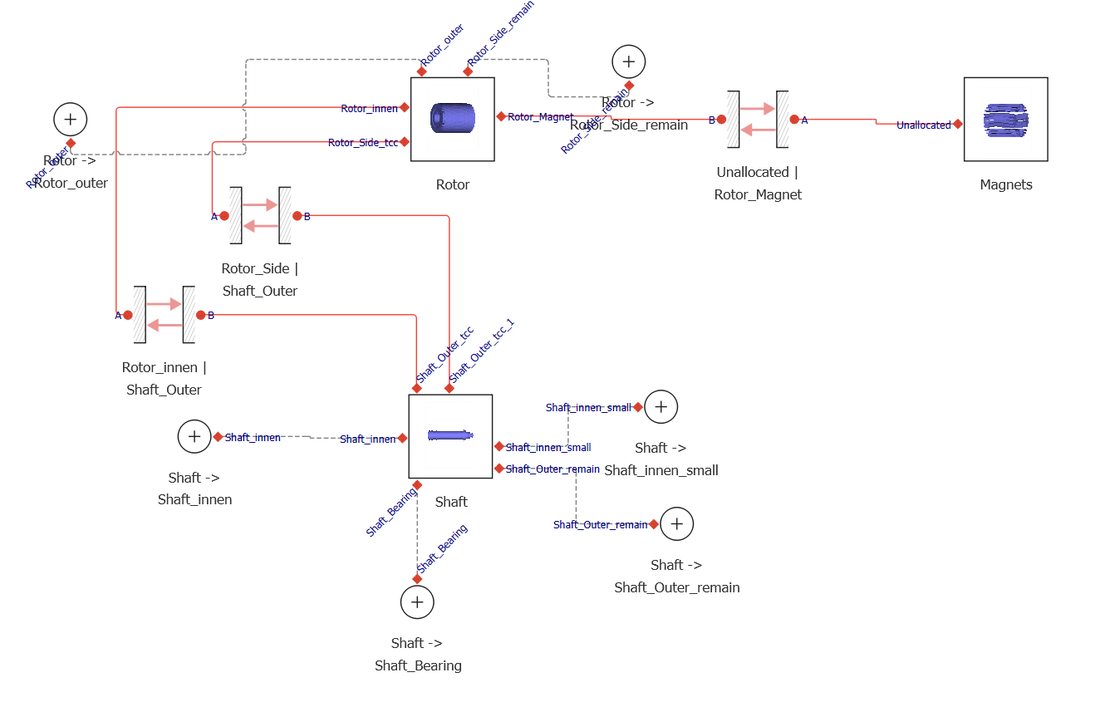

Das TCC-Modul prognostiziert die Wärmeleitung zwischen Festkörpern in direktem Kontakt durch 3D-FEM-Simulation. Dies ermöglicht eine genaue Vorhersage des Wärmeflusses an den Grenzflächen der Bauteile. Auf diese Weise werden beispielsweise Welle, Rotor und Magnete thermisch verbunden. Die folgenden Bilder zeigen sowohl die 3D-Geometrie als auch die Netzwerkdarstellung dieser Verbindungen.

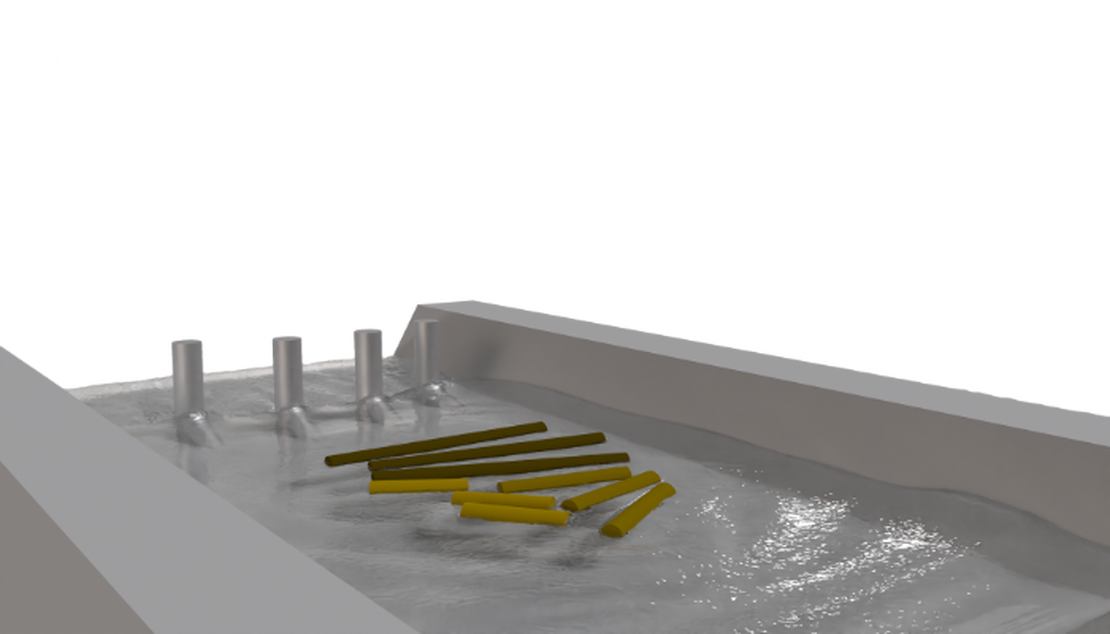

1D-Strömungsnetzwerk

Das 1D-Strömungs-Netzwerk-Modul modelliert die Flüssigkeitsströmung durch Rohre, Bögen, Ventile und Verzweigungen, wodurch zeitaufwändige 3D-CFD-Simulationen für einfache Geometrien bei gleichbleibender Genauigkeit effektiv ersetzt werden. Dieses Netz ist mit dem thermischen Netz gekoppelt, um eine umfassende Temperaturvorhersage für das gesamte Fluidsystem zu ermöglichen.

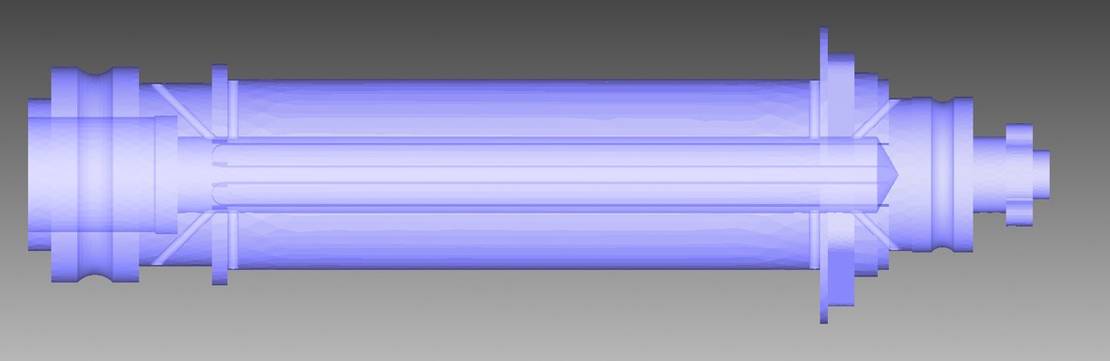

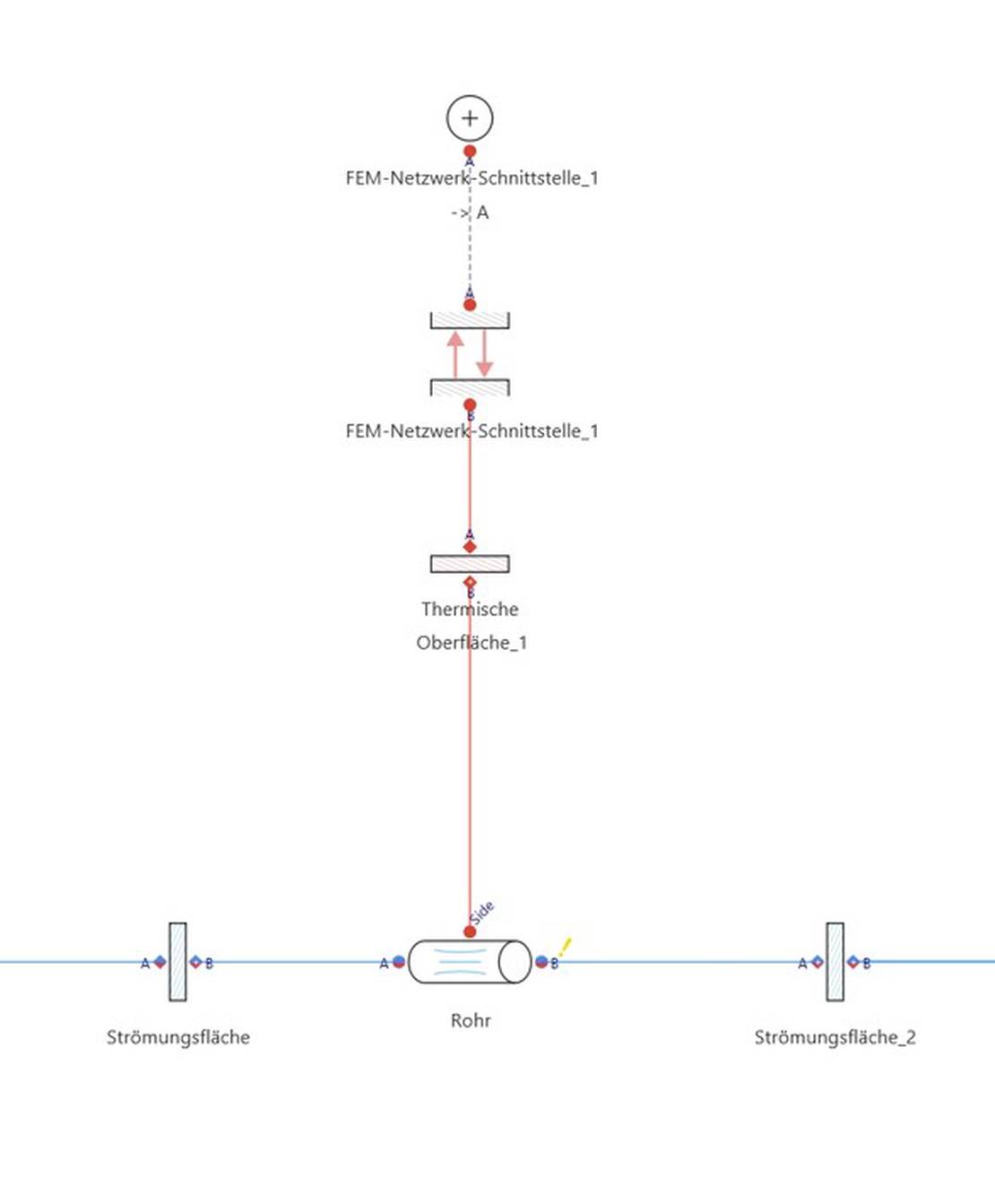

Das folgende Beispiel zeigt die Ölkanäle im Schacht, die aus einem großen Hauptkanal und acht kleineren Unterkanälen bestehen. Dieses gesamte Teilsystem wird durch einen 1D-Strömungsnetzansatz vereinfacht, der thermisch mit der Welle verbunden bleibt. Anstatt für dieses Teilsystem eine rechenintensive 3D-CFD zu verwenden, werden für die Simulation vereinfachte Rohrströmungsmodelle verwendet, die miteinander verbunden und mit dem 3D-FEM-Modell verknüpft sind. Das rechte Bild zeigt einen Teil der 1D-Netzdarstellung für einen Unterkanal und veranschaulicht, wie komplexe Geometrien mit diesem Ansatz effizient modelliert werden.

1D Thermisches Netzwerk

Das Modul 1D Thermisches Netzwerk simuliert umfassende thermische Effekte wie Advektion, Leitung, Konvektion und Strahlung und verbindet alle Komponenten im gesamten System thermisch. Dieser Ansatz ermöglicht eine schnelle Temperaturanalyse auf Systemebene bei gleichzeitiger Wahrung der für kritische Designentscheidungen erforderlichen Genauigkeit.

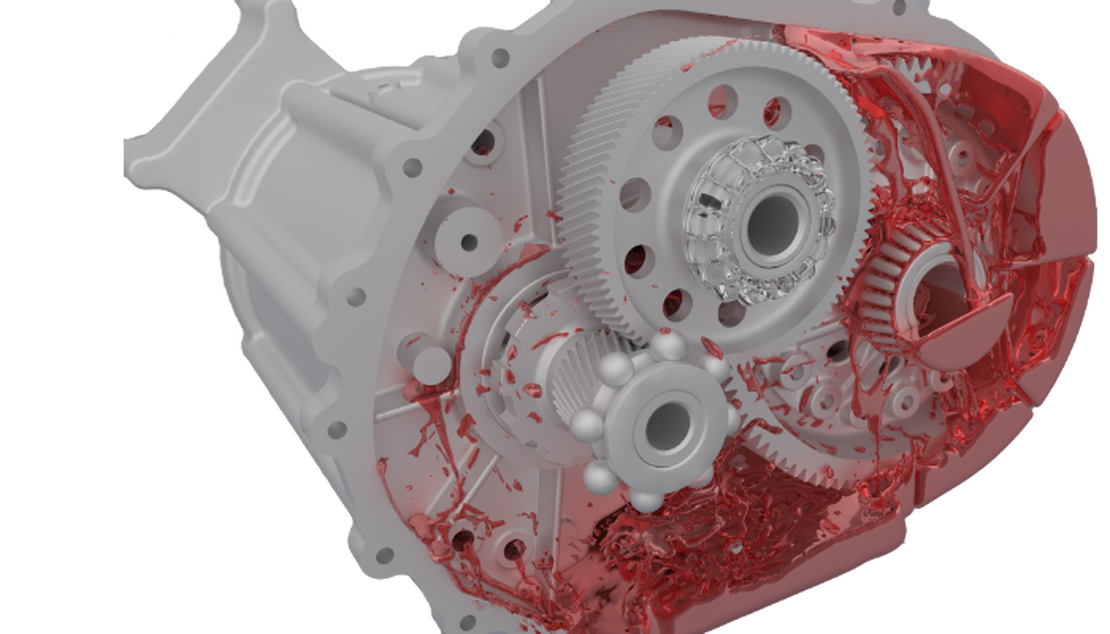

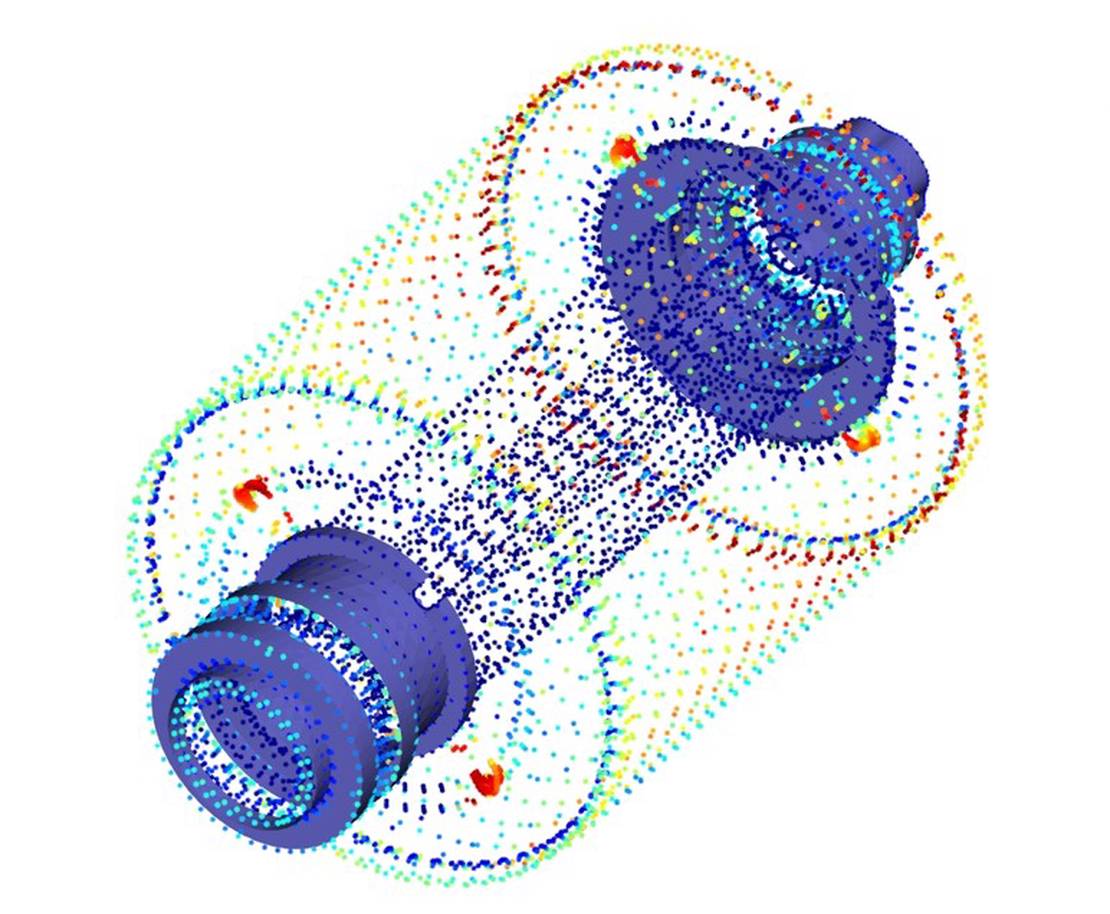

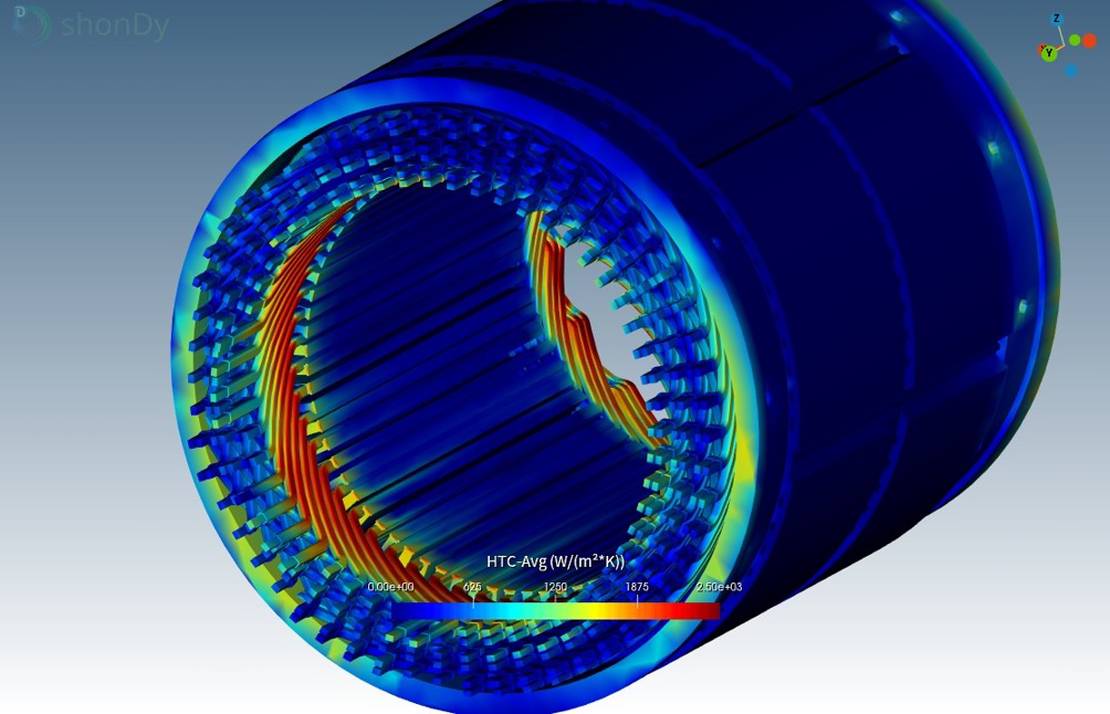

Der Integrationsprozess beginnt mit den Ergebnissen des Wärmeübergangskoeffizienten (HTC) aus der shonDy-Simulation, wie in der Abbildung unten dargestellt. Diese Ergebnisse werden als Punktwolken-Datensatz bereitgestellt, der als Eingabedaten für das Konvektions-Wärmeübertragungsmodul von shonTA dient, um sicherzustellen, dass die thermische Analyse auf realistischen strömungsinduzierten Wärmeübertragungsbedingungen basiert.

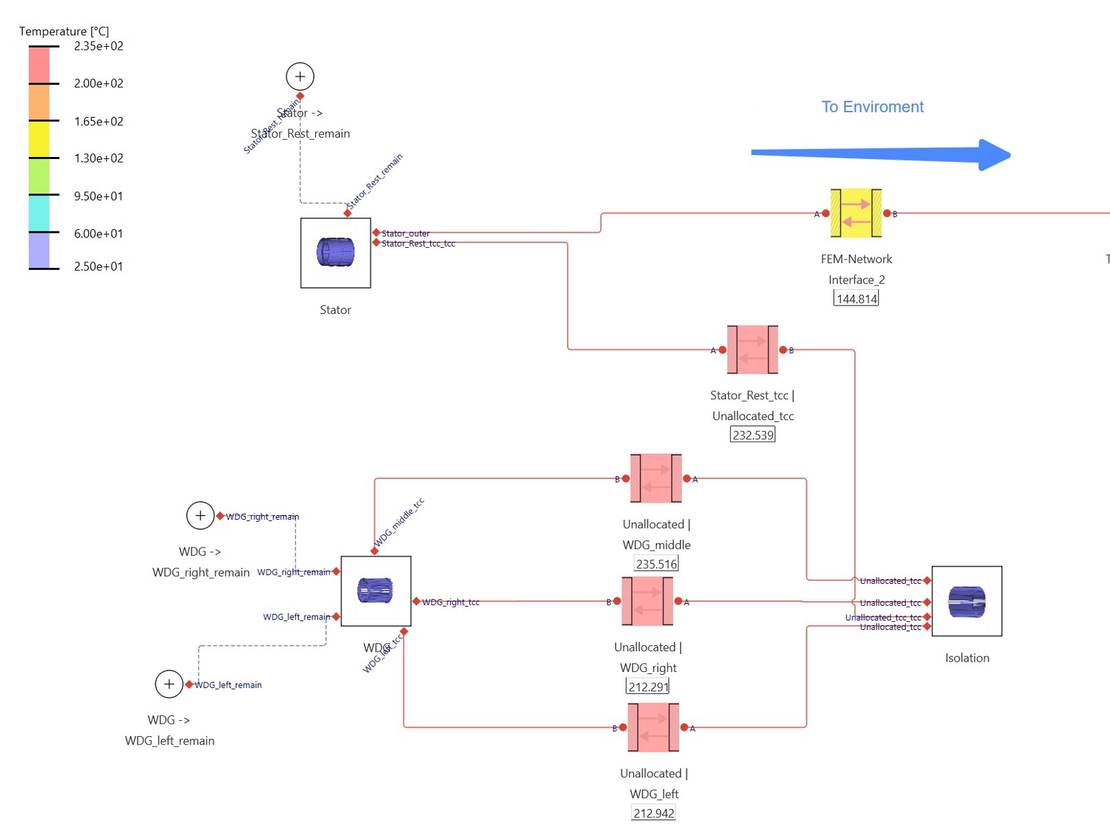

Die Integration des Konvektionsmoduls wird im folgenden Bild demonstriert, in dem HTC-Daten, Strömungseigenschaften, Öltemperatur und andere thermische Randbedingungen genutzt werden, um das Temperaturverhalten und die Entwicklung verschiedener Feststoffkomponenten zu berechnen. Dieser gekoppelte Ansatz gewährleistet, dass sowohl die Strömungsdynamik als auch die thermischen Effekte in den endgültigen Temperaturvorhersagen genau dargestellt werden.

Ergebnisse

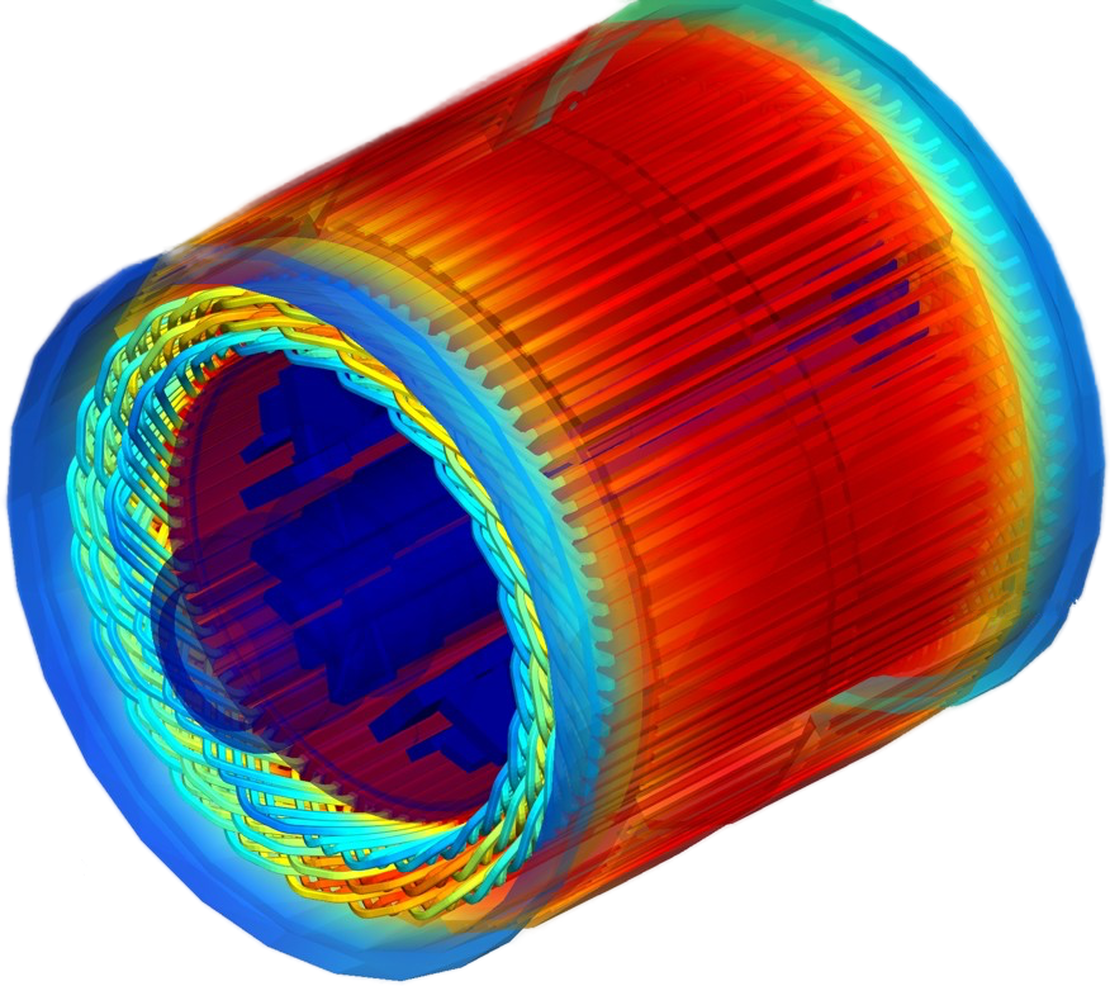

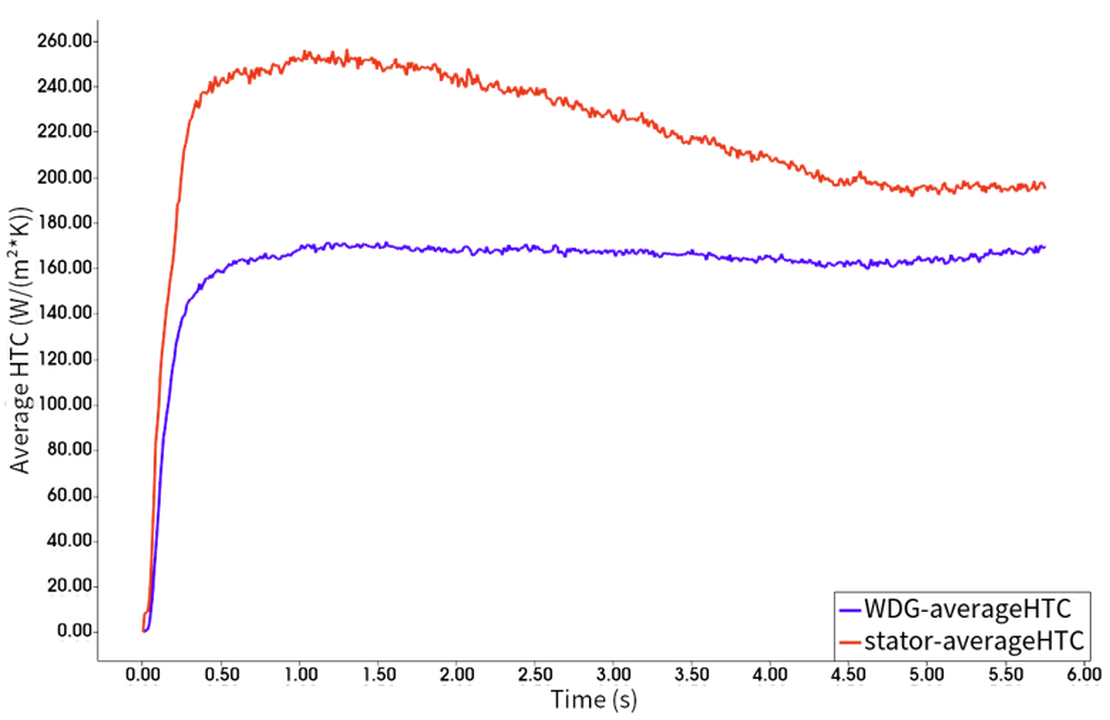

shonDy - Verteilung der Wärmeübergangskoeffizienten

Die shonDy-Simulation lieferte kritische Schnittstellendaten, wobei die HTCs nach etwa 4,5 Sekunden einen stabilen Zustand erreichten. Die Durchschnittswerte lagen bei 160 W/m²K für die Wicklung und 200 W/m²K für den Stator. Die folgenden Bilder zeigen die Ölverteilung nach 5 Sekunden sowie die 3D-Verteilung der HTCs auf den Wicklungs- und Statoroberflächen.

shonTA - Thermische Analyse

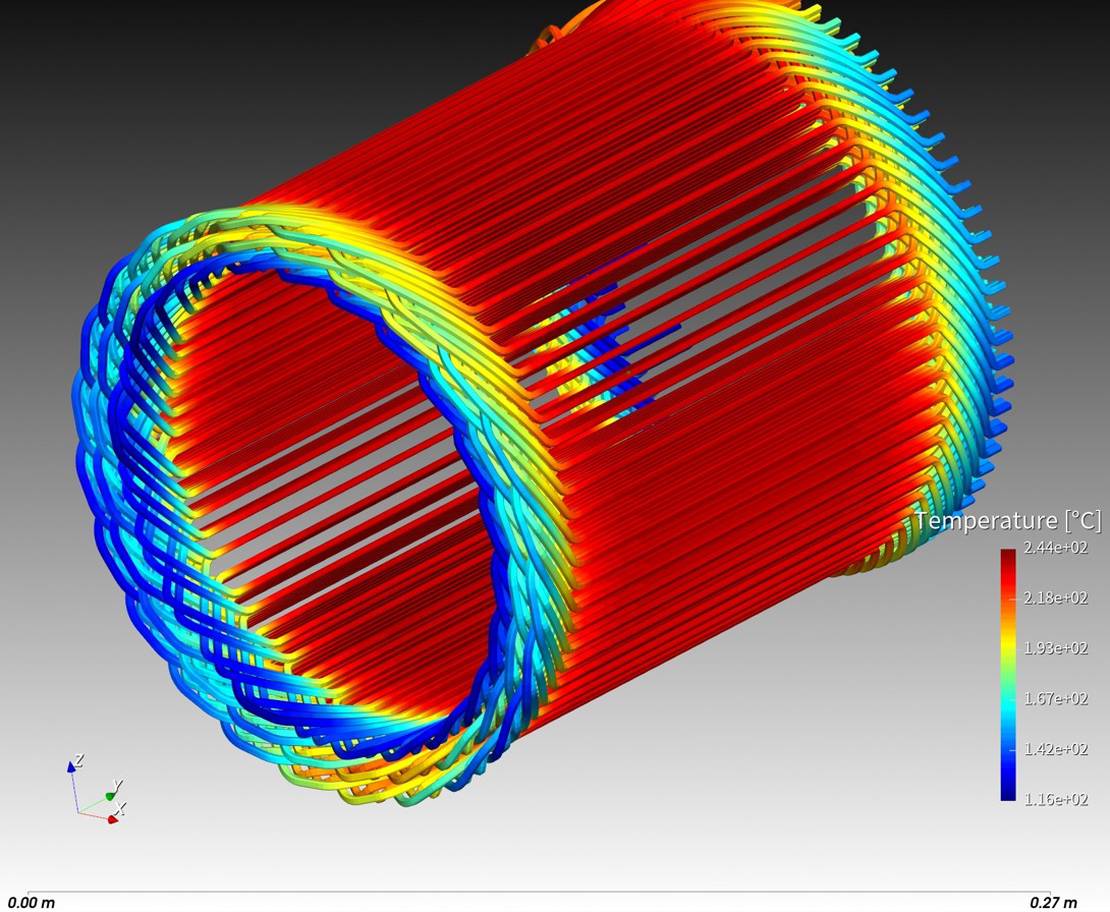

Die thermische Analyse ergab Betriebstemperaturen von 80 °C (Anfangsöltemperatur) bis 235 °C. Die Wärmeübertragung folgt einem klaren Weg: Energie fließt von den Wicklungen in den Stator und wird schließlich an die Umgebung abgegeben.

Ein genauerer Blick auf die Wicklung zeigt deutliche Temperaturschwankungen. Die Enden bleiben aufgrund des direkten Ölkontakts deutlich kühler, während der mittlere Teil zum heißesten Bereich wird. Dieser Bereich ist elektrisch vom Stator isoliert, der auch als thermische Barriere dient. Daher kann die Wärme nicht direkt abgeführt werden, sondern wird hauptsächlich in Richtung der Wicklungsenden geleitet, wo sie besser abgeführt wird.

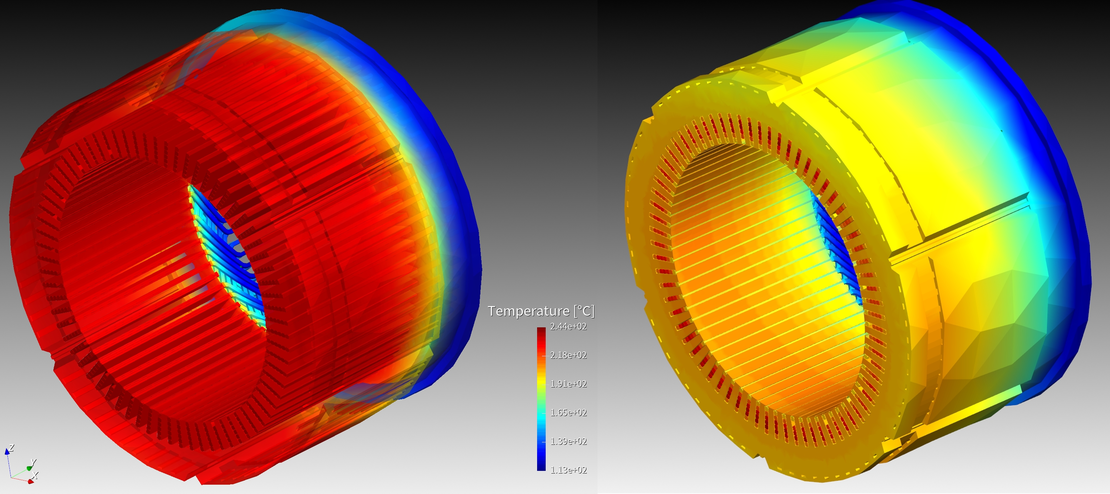

Ein Vergleich von stationären (links) und instationären Simulationen (rechts) nach zehn Minuten Betrieb verdeutlicht diese thermische Isolierung. Im instationären Fall bildet sich ein starkes Temperaturgefälle zwischen der Wicklung und dem Stator, während sich dieses Gefälle im stationären Zustand mit der Zeit glättet.

Zentrale Erkenntnisse und Gestaltungsempfehlungen

Die Analyse ergab ein kritisches Überhitzungsproblem: Die Wicklungstemperaturen erreichen bis zu 240 °C und überschreiten damit die zulässige Betriebsgrenze von 180 °C um 60 °C. Dieser Zustand stellt ein ernsthaftes Risiko für die Integrität der Komponenten und die Zuverlässigkeit des gesamten Systems dar.

Um das Problem zu entschärfen und die Leistung der EDU zu verbessern, werden mehrere Maßnahmen empfohlen. Die Effektivität der Kühlung kann durch eine Optimierung des Wellensprühbildes verbessert werden, um die heißen Stellen besser zu erreichen, während zusätzliche Ölkühlkanäle durch den Stator alternative Wege zur Wärmeabfuhr bieten würden. Schließlich ist es ratsam, die Simulation auf mehrere Betriebspunkte mit unterschiedlichen Lasten und EDU-Neigungen auszudehnen, um eine robuste thermische Leistung über den gesamten Betriebsbereich sicherzustellen.

Zusammenfassung

Diese Fallstudie demonstriert die Leistungsfähigkeit der gekoppelten Simulation mit shonDy und shonTA. Während shonDy eine detaillierte Abbildung der Schmierstoffverteilung und HTC-Berechnungen für realistische Randbedingungen liefert, bietet shonTA eine thermische Bewertung auf Systemebene, Temperaturvorhersagen und die Identifizierung kritischer Wärmepfade. Zusammen liefern sie eine vollständige thermische Charakterisierung von EDU-Komponenten unter realistischen Bedingungen, die eine frühzeitige Erkennung von Überhitzungsrisiken ermöglicht und zu einer effektiven Designoptimierung führt.